Man kann nur hoffen, dass sich der geplante „Spawn“-Film von Todd McFarlane mehr Ruhe bei den Zwiegesprächen mit dem Dämon aus dem Bildhintergrund gönnen wird. Die mit einem vergleichbaren Story-Konzept ausgestattete US-Realverfilmung des japanischen Mangas „Death Note“ jedenfalls zoomt in der Narration wild zwischen Mikro- und Makro-Ebene hin und her, stürzt sich Hals über Kopf vom Vater-Sohn-Konflikt in ein Außenseiterdrama bis zum Größenwahnsinn mit Gottkomplex (inklusive Riesenrad-Finale) und zieht dabei High-School- und Polizeiermittler-Blaupausen in einen alles vermischenden Sog, der in einer Spirale aus punktuellen Splatter-Überraschungen und hysterischen Verdächtigungszeremonien ausläuft. Mächtig viel Input für einen Stoff, der eigentlich in mephistophelischen Jugendzimmer-Dialogen seinen Kern verbirgt.

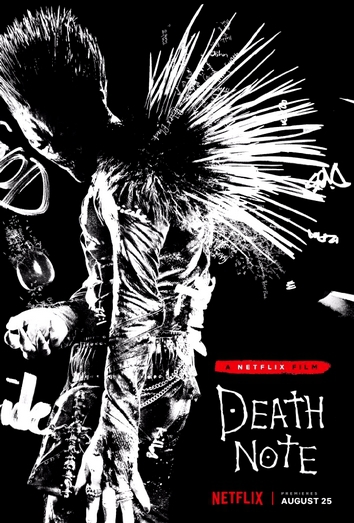

Immerhin: Eine Menge richtiger Entscheidungen wurden bei Casting, Location und Effektdesign getroffen. Seattle ist nicht nur wegen seines hohen Anteils asiatischer Migration die bestmögliche Wahl, um die Geschichte von Japan nach Amerika zu verlagern, auch bietet die Stadt durch ihren herben Charakter eine passende Kulisse, die mit einer natürlich-trüben Farbgebung auch angemessen unterstrichen wird. Die Anlage vieler Figuren hat eine Menge Schelte einstecken müssen wegen krasser Abweichung von den Originalen, man kann Nat Wolff, Margaret Qualley, Keith Stanfield oder Shea Whigham aber nicht unterstellen, dass sie ihre Rollen nicht zumindest sehr interessant neu interpretieren. Und Willem Dafoe (beziehungsweise sein Gesicht und seine Stimme) auf Ryuk, das kommt einfach verdammt gut. An der Darstellung des gelangweilten Dämons mit dem Notizbuch gibt es auch optisch wenig zu bemängeln, obwohl die bis dato verfügbaren Realfilm- und Anime-Versionen in diesem Punkt ja ohnehin wenig zu wünschen übrig ließen.

Schade, dass man in anderen Punkten glaubt, den Trends hinterherlaufen zu müssen, selbst wenn es keinerlei erkennbaren Sinn ergibt. Weshalb der komplette Soundtrack mit 80er-Synthie-Pop zugekleistert ist und mit einem in Violettblau getauchten Schulball gleich noch die passende Kulisse aufgefahren wird, lässt sich beispielsweise nur mit zwei Worten begründen: „Stranger Things“. „Death Note“ jedenfalls entstand erst in den 2000er Jahren und ist seiner Inspiration nach nicht unbedingt an eine spezielle Periode gebunden, sondern vielmehr an alte kulturelle Bräuche und Vorstellungen von der Überlappung einer Welt der Geister und der Lebenden. Dies auf einen 80er-Tick zu reduzieren und dann auch noch mit Härtespitzen zu garnieren, wie um die Schärfe der eigenen Satire zu untermauern, zeugt von einem durchdringenden Missverständnis. Da hilft es dann auch nicht mehr, wenn die Manga-Posen zum Teil 1:1 nachgestellt werden, was gerade bei „L“ zu einer abstrusen Gesamterscheinung führt.

Wer aber mit der Vorlage nichts am Hut hat und von 80er-Referenzen generell nicht genug bekommen kann, wer sich auch an leichten Superhelden-Manien nicht stört, der findet im amerikanischen „Death Note“ immerhin ein temporeiches Action-Drama mit Fantasy-Einschlag, das vor soziopathisch anmutenden Figuren nur so wimmelt, was den nach wie vor faszinierenden Ryuk bloß wie den König unter den Labilen erscheinen lässt. Seine Faszination sollte auch den mit diesem Film neu erschlossenen Zuschauerschichten nicht verborgen bleiben. Und vielleicht wird man ja sogar motiviert, sich mal mit den zuvor entstandenen Filmen und der Serie zu beschäftigen.