Deathstalker

Wer solche Helden hat, braucht keine Villains mehr. Wenige Minuten nur benötigt der gar nicht so strahlende Titelheld, um zu zeigen, aus welchem Holz er wirklich geschnitzt ist. Traditionell sind Vergewaltigungen und anderweitige Objektifizierungen des weiblichen Geschlechts Angelegenheit der Bösewichte. Nicht so mit dem Todesjäger, He-Mans bösem Zwilling vermutlich, der das traurige Los des biederen Retters in der Not wahrlich erkannt hat und stattdessen lieber selbst ein Stück vom süßen Kuchen abhaben will. Möglichst soll die erste Paarung noch im Vorspann vollzogen werden, als eine junge Frau in spartanischen Stofflumpen auf der Flucht vor einem Pulk hässlicher Gnome ausgerechnet unserem Gentleman in die behaarten Arme rennt – und prompt in kitschig dekorierter Waldschrat-Kulisse zu Fesselspielen am Holzpfahl eingeladen wird.

Doch die Eile ist fehl am Platz, denn „Deathstalker“ ist über die komplette Distanz vollgestopft mit wogenden Brüsten im Feuerschein und kreisenden Hüften unter Ledertangas. Roger Corman wusste eben um die Begierden seines männlichen, primitiven Zielpublikums. Nur kurz währt das Gefühl, die Panoramen aus weiblicher Nacktheit seien ein seltener Ausblick auf eine kostbare exotische Kulisse; nach unzähligen Barbarinnen und Prinzessinnen, die allermindestens oben ohne durch das gefahrenreiche Fantasy-Abenteuer streifen, wird der freizügige Dresscode schnell zur neuen Normalität. Im Grunde der gelebte Traum jeder Gleichberechtigung: Mann und Frau ölig glänzend im knappen Laibchen vereint.

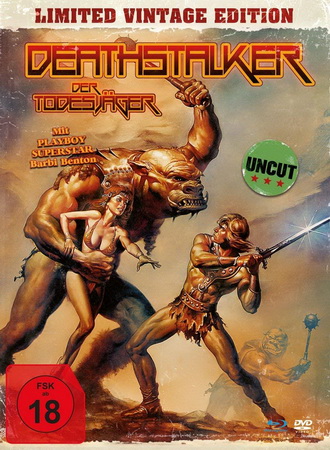

Abgekurbelt in den staubigen Wüsten Argentiniens, liest sich die Schludrigkeit hinter der Kamera dabei fast schon als Aufforderung, bloß keinen Gedanken an das handwerkliche Fundament zu stellen. Regie, Kamera, Schauspielführung, einfach jede Entscheidung, die beim Dreh gefällt wurde, unterstreicht im Grunde den Fokus auf das Wesentliche, das in veränderlicher Umgebung durch das Bild wackelt: Mal in Erdgruben, in Nomadencamps, am Lagerfeuer oder in gut besuchten Kneipen. Versteinerte Mienen sagen trübe Texte auf, bevor sie schwerfällig zum Hieb ausholen. Für den surrealistisch getroffenen Oger auf dem wunderbaren Filmplakat von Boris Vallejo, das beinahe wie die Fantasy-Version eines Kirchenfreskos von Michelangelo anmutet, steht im fertigen Film eine Schweinemaske aus Gummi. Nichts könnte den niedrigen cineastischen Anspruch besser unterstreichen.

Vielleicht ist gerade das die Quintessenz des primitiven Barbarenfilms, der, sofern er kein historisches Portrait sein möchte, nur noch als Trash funktionieren kann. In dieser Disziplin weiß sich „Deathstalker“ überwältigend zu behaupten.

Wobei die Note eigentlich keine Aussagekraft hat.