Ausgewählt nach Qualität und Nachhaltigkeit: Hier die besten Filme, die ich 2011 (erstmalig) gesehen habe – in keiner bestimmten Reihenfolge…

„Never let Me go“

„Never let Me go“

Hervorragend adaptiert von Alex Garland, erschuf Regisseur Mark Romanek einen ebenso bedrückenden wie bewegenden Film auf der Basis des gleichnamigen Romans Kazuo Ishiguros: Eine zum Nachdenken und Mitfühlen anregende, düster-kühle Sci-Fi-Dystopie – präsentiert als „emotionale Reise“ dreier (von Carey Mulligan, Andrew Garfield und Keira Knightley jeweils mit Bravour gespielter) junger Menschen „ohne Zukunft“, gespickt mit zahlreichen wunderbaren Nuancen sowie in einem rundum authentisch anmutenden „realistisch-gegenwärtigen Gewand“ gekleidet.

„Hanna“

„Hanna“

Joe Wright´s ansprechend „überstilisiert“ in Szene gesetzter sowie mit etlichen metaphorischen Märchen-Elementen angereicherter „dramatischer Arthouse-Thriller“ vermag sein gesamtes Potential letztlich zwar nicht in vollem Umfang auszuschöpfen – und dennoch bietet der hochwertig realisierte Film dem geneigten Betrachter ein gleichermaßen uneben-eigenwilliges wie reizvoll-unterhaltsames Sehvergnügen, welches stark von der hochklassigen Performance Saoirse Ronans sowie dem beseelt ausgearbeiteten „Reifeprozess“ der von ihr verkörperten jungen Hauptfigur profitiert.

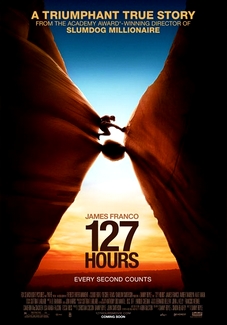

„127 Hours“

„127 Hours“

Getragen von einer tollen „Tour-de-Force-Performance“ James Francos, realisierte Danny Boyle einen ebenso inspirierenden wie unterhaltsamen Film, der einen von Anfang bis Ende „mitzureißen“ vermag – und das obwohl einem die komplette Geschichte ja eigentlich schon im Vorfeld bekannt war. Die sowohl auf visueller als auch akustischer Ebene überaus Energie-geladene („kreativ-aggressive“) Umsetzung weiß dabei besonders zu gefallen – denn sie fasziniert, ergänzt die Story dienlich und veranschaulicht zudem ganz wunderbar nicht bloß Adrenalin-Junkie Ralston´s „Wesen“, sondern zugleich auch die Art seiner „Denk- und Wahrnehmungsvorgänge“ in jener (u.a. von Angst, Stress, Wut, Trauer, Schmerz und Dehydrierung genährten) Extremsituation.

„Jane Eyre“

„Jane Eyre“

Hervorragende Neuverfilmung des 1847er Charlotte Brontë Klassikers: Von Skriptautorin Moira Buffini glänzend adaptiert (auch dank der geschickten Variation der Erzählstruktur), hochklassig gespielt seitens der drei Hauptdarsteller (Mia Wasikowska, Michael Fassbender und Judi Dench), stimmungsvoll bebildert (kalt und düster, aber stets schön anzusehen) sowie rundum kompetent in Szene gesetzt von Regisseur Cary Fukunaga. Eine kraftvolle, atmosphärische, dramatische, mehrschichtige „Gothic Love Story“ – inklusive eines gut integrierten Mystery-Anteils sowie mit der stets gern von mir gesehenen Imogen Poots in einer Nebenrolle.

„the Social Network“

„the Social Network“

Basierend auf einem fantastischen Skript Aaron Sorkins, welcher dafür zu Recht den Oscar erhielt, schuf Meisterregisseur David Fincher (der jene Auszeichnung indes ebenfalls verdient hätte) eine komplexe Kombination aus Biopic, Charakterstudie und Zeitgeistfilm – eine Geschichte von nahezu „Shakespeare-esken“ Ausmaßen, u.a. über Freundschaft, Neid, Gier, Verrat und der Macht der neuen Medien. Untermalt von einem gleichermaßen eigenwilligen wie exzellenten Score (Trent Reznor und Atticus Ross sei Dank), vorzüglich dargeboten seitens seines jungen Darsteller-Ensembles (allen voran Eisenberg und Timberlake) sowie stimmungsvoll bebildert, packt und fasziniert einen der Film von seiner ersten bis zur allerletzten Minute. Einziger „Kritikpunkt“ meinerseits: Er hätte getrost noch länger laufen dürfen – denn gern hätte ich noch mehr über die Materie bzw. die betreffenden Personen erfahren...

„Let Me in“

„Let Me in“

Diese „US-Adaption“ des John Ajvide Lindqvist Romans „Låt den rätte komma in“ ist nicht nur einer der besten amerikanischen Horror-Streifen seit Jahren, sondern zugleich auch ein überaus gelungenes Remake der schwedischen Erstverfilmung: Bis auf die „holprigen“ (aber spärlichen) CGI-F/X ein im Grunde gleichwertiges, nach meinem persönlichen Empfinden letztlich allerdings dann doch besseres Werk – was u.a. aus der ergiebigeren Charakter-Präsentation, hochwertigeren Umsetzung sowie dem inspirierten Weglassen des überflüssig-nervigen Plotstrangs mit den Nachbarn (inklusive Katze) resultiert. Kurzum: Ein (von Kodi Smit-McPhee, Chloë Moretz, Richard Jenkins und Elias Koteas) toll gespielter, atmosphärischer, optisch schön anzusehender Film über Einsamkeit und Zuneigung – eingebettet in einer ungewöhnlichen Vampir-Geschichte.

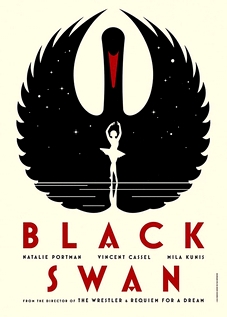

„Black Swan“

„Black Swan“

Schauspieler, die ihre Rollen höchst engagiert sowie ohne Anlass zur Klage meistern (Portman, Cassel, Hershey und Kunis), ein talentierter Regisseur, der etliche inhaltliche wie stilistische Elemente seiner beiden Werke „Requiem for a Dream“ und „the Wrestler“ mit einem unverkennbaren Faible für das Schaffen Polanskis vermengt hat - obendrein visuell betörend umgesetzt bzw. optisch eingefangen: Herausgekommen ist dabei ein abgründig-düsteres Psycho-Drama, in welchem eine (in einer Art „Abwärtsspirale“ gefangene) junge Ballerina sowohl ihren Körper als auch (insbesondere) ihren Verstand zunehmend für die betreffende Kunst schindet. Ungemütlich, kraftvoll, sexy, packend und unterhaltsam.

„Winter´s Bone“

„Winter´s Bone“

Mit einer beeindruckenden Leinwandpräsenz trägt Hauptdarstellerin Jennifer Lawrence diese von Regisseurin Debra Granik inszenierte Adaption der Vorlage Daniel Woodrells beinahe allein auf ihren jungen Schultern. Den Film aber nur auf ihre Performance zu reduzieren, wäre allerdings schlichtweg falsch – denn diese rohe, unprätentiöse Kombination aus Krimi, Charakterstudie und Sozialdrama überzeugt im Grunde in jeder Hinsicht anstandslos. Spannend, bewegend, durchweg toll gespielt, vom Milieu, den Figuren und der Story her absolut authentisch anmutend (ohne dabei in Klischees zu verfallen), reich an starken Dialogzeilen sowie eine zum Schneiden dichte Atmosphäre aufweisend: Ganz großes (Indie-) Kino!

Ebenfalls zu erwähnen:

„Easy A“ (beste Komödie)

„Fast Five“ (unterhaltsamster „Action-No-Brainer“)

„Sinners and Saints“ (bestes „B-Movie“)

„A Lonely Place to die“ (packendster Thriller)

„Super“ &

„Hobo with a Shotgun“ (einfach weil sie so „anders“, gut und verdammt unterhaltsam sind)

Verheißungsvolle 2011er Filme wie „Another Earth“, „Tree of Life“, „the Girl with the Dragon Tattoo“, „Drive”, „Melancholia”, „the Descendants”, „Shame”, „Martha Marcy May Marlene” und einige mehr habe ich dagegen bislang leider noch nicht sehen konnen...